عسكرة الاقتصاد الفلسطيني وإخفاقات التنمية

بكر ياسين اشتية

الأمني والتنموي

متطلبات التنمية

التضخم الوظيفي

القرار الاقتصادي

أصحاب المصالح

لا يخفى على أحد الظروف التي أحاطت البدء بتشكيل الهيكل الوظيفي لمؤسسات السلطة الفلسطينية، حيث تأثرت حينها بالفكر التنظيمي والمقاوم لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي أتت من المنفى لتجسد فكرة الدولة بثوب الثورة.

فكان لزاما على الراحل ياسر عرفات أن يوزع المهام والمناصب الحكومية العليا على ثوار الأمس كل حسب تاريخه النضالي، الأمر الذي ساعد على تشكيل طبقة من المتنفذين من ذوي الخلفيات العسكرية ممن لا يمكن تجاوزهم في أي مسعى تجاه إصلاح نظم التوظيف والإنفاق الحكومي.

في الوقت نفسه تبلورت فكرة السلطة الوطنية الفلسطينية كسلطة تشغيلية إغاثية، بعيدا عن مقومات البعد التنموي، فكان التضخم الملحوظ في الجهاز الحكومي، وما صاحبه من تعاظم الثقل الملقى على عاتق الموازنة العامة من أجل الوفاء بالتزاماتها الشهرية في بند الرواتب والأجور، الذي بدأ مؤخرا يشكل هاجسا يؤرق الأمن والاستقرار الداخليين، خاصة في مناطق الضفة الغربية.

| حجم مخصصات الإنفاق لوزارة الداخلية والأمن الوطني يناهز 29% من الإنفاق العام، وتستحوذ المؤسسات الأمنية على 42% من إجمالي مخصصات الرواتب والأجور |

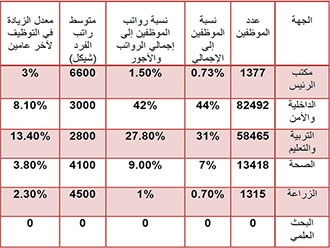

وشكل حجم مخصصات الإنفاق لوزارة الداخلية والأمن الوطني 29% من مجموع الإنفاق العام، وتستحوذ المؤسسات الأمنية على 44% من إجمالي موظفي السلطة، و42% من إجمالي مخصصات الرواتب والأجور، مع ملاحظة أن نسبة الزيادة في التوظيف في تلك المؤسسات بلغت في العامين الأخيرين 8.1%، ومع الأخذ بالاعتبار أن النفقات العسكرية ضمن مخصصات مكتب الرئيس غير مشمولة بتلك الأرقام، علما أن إجمالي مخصصات المكتب من موازنة 2012 بلغ 62.63 مليون دولار.

وفي مقارنة بسيطة بين حجم الإنفاق على المؤسسة الأمنية من جهة وحجم الإنفاق على بعض المؤسسات التنموية كالتعليم والصحة والزراعة من جهة أخرى، نلاحظ اختلالا واضحا في تركيبة وهيكل الإنفاق العام الفلسطيني، ففيما يعمل في المؤسسة الأمنية 82492 موظفا (44% من إجمالي الموظفين) نجد أن حصة المؤسسة التعليمية لا تتجاوز 58465 موظفا (31% من إجمالي الموظفين)، يخصص لهم 27.8% من إجمالي الرواتب والأجور مقابل 42% للمؤسسة الأمنية، وبحسبة بسيطة يتبين أنه لدينا رجل أمن لكل 52 مواطنا مقابل تربوي لكل 75 مواطنا.

وبالنظر إلى متوسط راتب الموظف الأمني في المؤسسة العسكرية، فهو يبلغ ثلاثة آلاف شيكل (800 دولار) شهريا، مع الأخذ بالاعتبار أن 55% منهم دون درجة البكالوريوس مقابل 2800 شيكل (746 دولارا) هو متوسط راتب موظفي وزارة التربية والتعليم من حملة الشهادات الجامعية، علما أن حملة الشهادات الجامعية بشكل عام يشكلون 38% من إجمالي البطالة في فلسطين، وأن قرابة سبعة آلاف جامعي فلسطيني يعملون في إسرائيل.

ينسحب ذلك أيضا على قطاع الصحة، إذ يشكل العاملون في مجال الخدمات الصحية والطبية 7% من إجمالي عدد الموظفين، يحصلون على 9% من إجمالي الرواتب والأجور، بمتوسط راتب 4100 شيكل (1093 دولارا)، علما بأن 17% من حملة شهادات الطب والتمريض والصحة العامة هم في صفوف البطالة، ولم تتجاوز الزيادة في معدل توظيفهم عن 3.8% خلال العامين الأخيرين مقابل 8.1% للمؤسسة الأمنية.

ويزداد الأمر سوءا عند التمعن في مؤشرات قطاع الزراعة أو قطاع الأمن الغذائي، حيث لم تتجاوز نسبة الموظفين فيه 0.7% من إجمالي موظفي القطاع العام، ويحصلون على 1% تقريبا من إجمالي الرواتب والأجور بمتوسط راتب يناهز 4500 شيكل (1200 دولار) لكل موظف ومهندس زراعي، ولم تتجاوز الزيادة في معدل توظيفهم عن 2.3% خلال العامين الأخيرين.

ومن المثير للاهتمام أن نجد أن المؤسسة العسكرية الفلسطينية تضم في صفوفها ثلاثين لواء و232 عميدا أي ما مجموعه 262، في حين أن قوات الجيش والبحرية والمارينز بالولايات المتحدة الأميركية تضم 498 جنرالا برتبة لواء وعميد. هذا التضخم في الرتب العسكرية بالسلطة الوطنية يقابله أيضا تضخم بالهياكل التنظيمية المدنية من حيث وجود 794 مديرا عاما و1467 مديرا للعام المالي 2012، الأمر الذي يشكل بالمحصلة عبئا إضافيا على هيكل الإنفاق العام.

متطلبات التنمية

إذا كان لزاما على السلطة الفلسطينية أن تأخذ زمام المبادرة لامتصاص البطالة من خلال التوسع في سياسات التوظيف وبالتالي التوسع في الإنفاق العام، فلا أقل من أن يتم توجيه سياسات التوظيف والإنفاق نحو قطاعات تنموية قادرة على إعادة صياغة هذا الخلل في هيكل وبنية الاقتصاد الفلسطيني.

ففي مجال الزراعة يكفي أن نتوقف عند إحصاءات القطاع الزراعي الفلسطيني، والتي تظهر ضمورا واضحا في الإنتاج، فعلى الرغم من الممارسات والتضييقات الإسرائيلية على مختلف قطاعات الإنتاج الفلسطيني للفترة ما قبل اتفاق أوسلو، وعلى الرغم من إلحاق القطاع الزراعي الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي آنذاك، سواء في منع المزارع الفلسطيني من التصدير المباشر إلا من خلال وسيط إسرائيلي، أو الاستغلال الإسرائيلي للمنتجات الفلسطينية التصديرية بغية تعظيم الفوائض في ميزانها التجاري مع العالم، أو غيرها من السياسات التعسفية، إلا أن المساهمة النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للفترة ما بين 1967 و1987 لم تنخفض في أي سنة من السنوات عن 22%.

وكانت تصل نسبة مساهمة قطاع الزراعة في سنوات أخرى إلى 35%، وقفزت تلك النسبة بشكل لافت لتصل إلى 44% حسب تقديرات البنك الدولي خلال سنوات الانتفاضة الأولى، معلنة مقاطعة شبه كاملة للمنتج الزراعي الإسرائيلي.

| لا يكفي أن نرجع السبب في تدهور القطاع الزراعي للعوامل والممارسات الإسرائيلية، بل لا بد من الاعتراف بالفشل الذاتي في إدارتنا لمتطلبات تنمية هذا القطاع، فكيف لقطاع أن ينمو في وقت لا تتجاوز مخصصاته في الموازنة العامة 0.7%؟ |

غير أن تلك النسبة بدأت بالتراجع التدريجي خلال سنوات ما بعد أوسلو، لتصل إلى 10.5% في الربع الثالث من 2000، أي ما قبل الانتفاضة الثانية، وصولا إلى 5.5% خلال العام 2011. ولا يكفي هنا أن نرجع السبب في تدهور القطاع الزراعي للعوامل والممارسات الإسرائيلية بل لا بد من الاعتراف بالفشل الذاتي في إدارتنا لمتطلبات تنمية هذا القطاع.

فكيف لقطاع أن ينمو وقد تم استقطاب العاملين فيه إما في أجهزة ومؤسسات أمنية غير منتجة، أو في قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، وكيف لقطاع أن ينمو في وقت لا تتجاوز مخصصاته من الموازنة العامة 0.7%، إضافة لانعدام وجود أي شركة تأمين زراعي في فلسطين، وضعف واضح في مجالات التسويق الزراعي، وعدم وجود أي مركز بحث وتطوير زراعي يقوم بتحسين البذور وإنتاج الأدوية والمبيدات والأسمدة وتقديمها للمزارع بأسعار مدعومة، علما بأنا نجاور كيانا (إسرائيل) يتربع على عرش الصدارة عالميا في مجال البحث والتطوير الزراعي.

التضخم الوظيفي

النقطة الأبرز هنا تكمن في جدوى زيادة الإنفاق والتوظيف للقطاع الزراعي مقارنة مع القطاع الأمني، الفكرة لا تكمن في الدعوة لإلغاء المؤسسة الأمنية بقدر ما هي دعوة للحد من التضخم الوظيفي لتلك المؤسسة، نظرا لتدني إنتاجيتها على مستوى الاقتصاد الكلي، مع الأخذ بالاعتبار النقص الشديد والحاجة الملحة لزيادة التوظيف والإنفاق على قطاعات تنموية، قادرة على خلق قيم مضافة وقادرة على تقليل العجز في الميزان التجاري، وخلق فرص عمل آنية ومستقبلة، وتقليل تبعيتنا للاقتصاد الإسرائيلي.

وفي مجال التعليم فإن توجيه فائض التوظيف باتجاه المؤسسة التعليمية يعني تخفيف عبء الساعات التدريسية عن كل مدرس مما يساعد في رفع جودة التعليم، وبالمحصلة النهائية يعني استثمارا إضافيا في رأس المال البشري ليكون مؤهلا لقيادة استحقاقات التنمية الاقتصادية.

وتنسجم تلك الأفكار مع ما يمكن اعتباره نقصا أو هجرة للكوادر والأدمغة الطبية المؤهلة، وكلنا يعلم حجم المشكلة التي تعاني منها وزارة الصحة الفلسطينية، وبالتالي الموازنة العامة نتيجة تراكم مبالغ ومستحقات لمستشفيات إسرائيلية وأردنية ضمن بند التحويلات الطبية، والذي يعزى السبب المباشر فيه إلى سوء إدارة النفقات العامة، فاستقطاب العقول الطبية وزيادة الإنفاق على التوظيف في مجال الصحة يساعد في وقف الهدر في مواردنا المالية، ويقلل معدلات البطالة بين صفوف خريجي الكليات الطبية والصحية، والتي بلغت في العام 2011 نسبة 17%.

القرار الاقتصادي

بالعودة للتطور التاريخي لأجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية نلاحظ أن هذا الخلل في هيكل الوظيفة العمومية يعود لما سبق أن أشرنا إليه من اعتماد سياسات الاستيعاب، سواء لأركان منظمة التحرير الفلسطينية العائدين، أو لرجالات الانتفاضتين الأولى والثانية، أو للأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية.

وفي كل الأحوال، نجد أن البعد التنموي غائب عن كل تلك السياسات، وأن قرار إصلاح هيكل الإنفاق العام لن يتم اعتماده من خلال شخص الرئيس أو شخص رئيس الوزراء دون الرجوع لما يمكن تشبيهه باللوبيات السياسية والتنظيمية من أصحاب المصالح والنفوذ داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، خصوصا الأمنية منها.

| قرار إصلاح هيكل الإنفاق العام لن يتم اعتماده من خلال شخص الرئيس أو شخص رئيس الوزراء دون الرجوع لما يمكن تشبيهه باللوبيات السياسية والتنظيمية من أصحاب المصالح والنفوذ داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، خصوصا الأمنية منها |

فمن تخفيض بند النفقات التشغيلية التي تستحوذ نفقات المركبات الحكومية المدنية والعسكرية جزءا لا يستهان به منها، سواء من محروقات وصيانة أو غيرها، إلى قرار تخفيض بند مخصصات السفر الذي وصل إلى 9.9 ملايين دولار في العام 2012، إلى خفض فاتورة النفقات الأمنية من توظيف ومرافقين وتأثيث واتصالات وتنقلات ونفقات مختلفة، إلى غيرها من سياسات التقشف في الإنفاق العام، كلها سياسات لم تبصر النور بسبب ما يمكن اعتباره هيمنة قوى سيادية على القرار الاقتصادي الفلسطيني.

فوفقا لقراءة سريعة لما كان مقررا أن يكون خطة التنمية الاقتصادية لفترة 2011 – 2013 التي أقرها رئيس الوزراء سلام فياض تحت اسم "إقامة الدولة وبناء المستقبل"، نجد أن المحور الرئيس في تلك الخطة كان ينصب على زيادة قدرة السلطة على الجباية المحلية من خلال إصلاحات في النظام الضريبي، وعلى رأسها ضريبة الدخل ومكافحة التهرب الضريبي من لدن دافعي الضرائب ووقف الهدر الناجم عن التسرب الضريبي لصالح الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن سياسات التقشف في الإنفاق الحكومي من محروقات وتنقلات وسفر وفائض توظيف.

أصحاب المصالح

غير أن تلك الإصلاحات ووجهت بثالوث من القوى تنتمي لأصحاب المصالح والنفوذ، وهي أولا القطاع الخاص والمحتكرون وأصحاب الوكالات الحصرية ممن يتمتعون بحزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية ضمن قانون تشجيع الاستثمار.

وهي الفئة التي تصدرت ودعمت وحركت الشارع الفلسطيني ضد التعديلات الأخيرة التي اقترحها فياض على قانون ضريبة الدخل، نظرا لأن تلك التعديلات ستمس بفائض الربح المتحقق لديهم، وتلك الفئة لا يبقيها في السوق حجم الإعفاءات الضريبية ومعدلات ضريبة الدخل المنخفضة نسبيا، بقدر ما يبقيها هامش ربح مرتفع يعزز القوى السوقية لديها عاما بعد عام.

وثاني الأطراف التي اعترضت على الإصلاحات هي قوى حزبية وتنظيمية سعت جاهدة للنيل من شخص سلام فياض، إما بسبب عدم انتمائه لنفس الفصيل السياسي، أو بسبب كونه أول من تجرّأ ومس أو حاول المساس بامتيازات طالما تمتعوا بها، سواء في إصلاحه للنظام المالي الفلسطيني، أو مطالبته بتقليل حجم الإنفاق على مخصصات الحركة والسفر وغيرها.

وكان الإعلام الطرف الثالث الذي قاوم الإصلاحات، إذ قاد حملة شرسة ضد خطة فياض إما لعدم النضج والوعي الإعلامي والمهني لدينا، أو لكون بعض وسائل الإعلام موجهة من قبل ما اصطلحنا على تسميتهم أصحاب المصالح والنفوذ.

وهكذا نجد أن عسكرة الاقتصاد الفلسطيني من خلال توجيه الموازنة العامة وجهة أمنية أكثر منها وجهة تنموية لا يمكن إرجاعها لوزير أو رئيس وزراء أو حتى رئيس دولة، بقدر ما يمكن إرجاعها لتراكمات من موروثات تثقل كاهل الشعب الفلسطيني بعبثية اقتصادية لا يمكن علاجها إلا بحراك داخلي سلمي يغير موازين القوى، وينهي فاتورة الانقسام، ويعيد للقاعدة الشعبية شرعيتها في صياغة القرار الاقتصادي الفلسطيني.

_________________________

محاضر بقسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية في نابلس